L’arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil est une intervention chirurgicale complexe visant à soulager les douleurs et améliorer la fonction du pied chez les patients souffrant d’arthrose sévère ou d’autres pathologies de l’articulation. Cette procédure, qui consiste à fusionner l’articulation entre le métatarsien et la phalange du gros orteil, a des implications importantes sur la biomécanique du pied et la démarche du patient. Bien que l’intervention puisse apporter un soulagement significatif, elle nécessite une compréhension approfondie de ses indications, de sa technique chirurgicale et de ses conséquences à long terme.

Procédure chirurgicale de l’arthrodèse métatarso-phalangienne

L’arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil est une intervention délicate qui requiert une expertise chirurgicale pointue. L’objectif principal est de créer une fusion stable entre le premier métatarsien et la phalange proximale du gros orteil, tout en positionnant l’hallux dans un alignement optimal pour la marche. La technique chirurgicale a évolué au fil des années, intégrant des approches mini-invasives et des méthodes de fixation plus sophistiquées.

Technique de lapidus modifiée pour l’arthrodèse MTP

La technique de Lapidus modifiée est une approche couramment utilisée pour l’arthrodèse métatarso-phalangienne. Cette méthode implique non seulement la fusion de l’articulation MTP, mais également une correction de l’angle intermétatarsien si nécessaire. Le chirurgien commence par réséquer les surfaces articulaires dégénérées, puis prépare soigneusement les surfaces osseuses pour optimiser le contact et favoriser la fusion.

L’un des aspects cruciaux de cette technique est le positionnement précis de l’hallux. Idéalement, le gros orteil doit être aligné avec un angle de dorsiflexion d’environ 15 à 20 degrés par rapport au sol, et une légère rotation en valgus de 5 à 10 degrés. Ce positionnement est essentiel pour permettre un déroulé du pas efficace et réduire le risque de complications biomécaniques ultérieures.

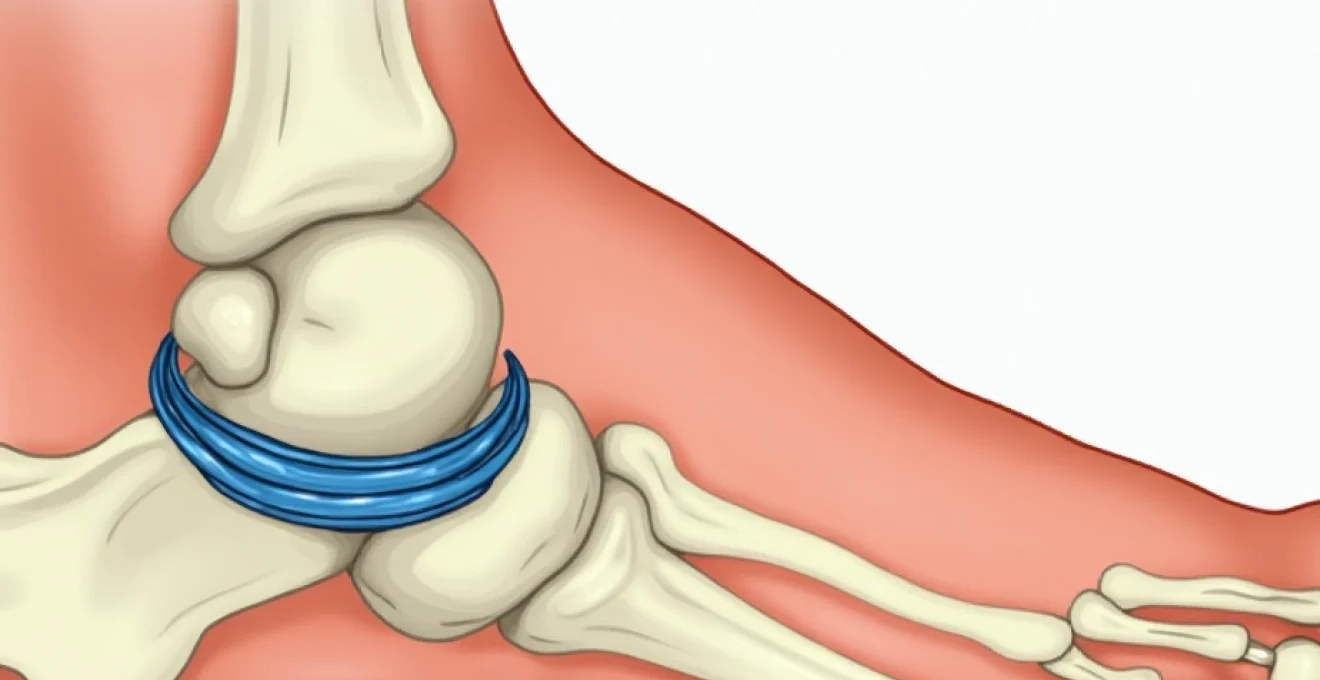

Ostéosynthèse par vis canulées et plaque dorsale

La fixation de l’arthrodèse est une étape critique de l’intervention. Les techniques modernes privilégient une combinaison de vis canulées et de plaques dorsales pour assurer une stabilité maximale. Typiquement, deux vis canulées sont insérées de manière croisée à travers l’articulation MTP. Ces vis offrent une compression inter-fragmentaire importante, favorisant la consolidation osseuse.

En complément, une plaque dorsale est souvent ajoutée pour renforcer la stabilité de la construction. Cette plaque, généralement en titane ou en acier inoxydable, est modelée pour s’adapter parfaitement à l’anatomie du patient. L’utilisation de matériel d’ostéosynthèse de haute qualité est cruciale pour minimiser le risque de complications telles que la pseudarthrose ou la rupture du matériel.

L’association de vis canulées et d’une plaque dorsale offre une stabilité biomécanique supérieure, permettant une mobilisation précoce et réduisant le risque de non-union.

Gestion peropératoire des tissus mous adjacents

La gestion des tissus mous environnants est un aspect souvent sous-estimé mais crucial de l’arthrodèse MTP. Le chirurgien doit porter une attention particulière à l’équilibrage des tendons, notamment le tendon extenseur hallucis longus et les tendons fléchisseurs. Un déséquilibre tendineux peut compromettre le résultat fonctionnel de l’intervention.

De plus, la libération des structures capsulo-ligamentaires contractées est souvent nécessaire pour obtenir une correction adéquate de la déformation. Cette étape implique une dissection méticuleuse et une connaissance approfondie de l’anatomie locale. La préservation de la vascularisation des tissus mous est primordiale pour favoriser une cicatrisation optimale et réduire le risque de complications post-opératoires.

Indications et contre-indications de l’intervention

L’arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil n’est pas une intervention à prendre à la légère. Elle est réservée à des cas spécifiques où les traitements conservateurs ont échoué et où la qualité de vie du patient est significativement altérée. La décision d’opérer doit être prise après une évaluation minutieuse du patient, prenant en compte non seulement l’aspect médical mais aussi les attentes et le mode de vie du patient.

Hallux rigidus avancé et arthrose MTP sévère

L’indication principale de l’arthrodèse MTP est l’hallux rigidus avancé, caractérisé par une arthrose sévère de l’articulation métatarso-phalangienne du gros orteil. Dans ces cas, la douleur est souvent intense et persistante, limitant considérablement la mobilité du patient. Les radiographies montrent typiquement un pincement articulaire marqué, des ostéophytes importants et parfois même une déformation de la tête métatarsienne.

Il est important de noter que l’arthrodèse n’est généralement envisagée que lorsque le stade de l’arthrose est avancé (grade 3 ou 4 selon la classification de Coughlin et Shurnas). Pour les stades moins avancés, d’autres options chirurgicales comme la cheilectomie ou les ostéotomies peuvent être préférées.

Échecs de cheilectomie ou d’ostéotomie correctrice

L’arthrodèse MTP peut également être indiquée chez les patients ayant subi des interventions préalables sans succès. Par exemple, après l’échec d’une cheilectomie (résection des ostéophytes) ou d’une ostéotomie correctrice, si les symptômes persistent ou s’aggravent, l’arthrodèse peut être envisagée comme une solution de sauvetage.

Dans ces cas de reprise chirurgicale, la planification préopératoire est particulièrement critique . Le chirurgien doit évaluer soigneusement la qualité osseuse, l’état des tissus mous et la présence éventuelle de matériel d’ostéosynthèse résiduel. Ces facteurs peuvent influencer la technique chirurgicale et le choix du matériel de fixation.

Considérations liées à l’âge et à l’activité du patient

L’âge et le niveau d’activité du patient sont des facteurs importants dans la décision de pratiquer une arthrodèse MTP. Traditionnellement, cette intervention était réservée aux patients plus âgés ou moins actifs. Cependant, avec l’amélioration des techniques chirurgicales et des matériaux utilisés, l’arthrodèse est désormais envisageable chez des patients plus jeunes et actifs, à condition que les indications soient claires et que les attentes du patient soient réalistes.

Il est crucial d’informer le patient des limitations fonctionnelles inhérentes à l’arthrodèse. Bien que la plupart des activités quotidiennes puissent être réalisées sans difficulté, certains sports ou activités nécessitant une flexion importante du gros orteil (comme la course ou la danse) peuvent être compromis. Une discussion approfondie avec le patient sur ses objectifs et son mode de vie est essentielle pour garantir sa satisfaction post-opératoire.

L’arthrodèse MTP, bien que résolutive en termes de douleur, implique un compromis fonctionnel que le patient doit pleinement comprendre et accepter avant l’intervention.

Période post-opératoire et protocole de rééducation

La période post-opératoire suivant une arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil est cruciale pour le succès à long terme de l’intervention. Un protocole de rééducation bien structuré, associé à une surveillance étroite de la consolidation osseuse, est essentiel pour optimiser les résultats fonctionnels et minimiser les complications.

Immobilisation et décharge partielle initiale

Immédiatement après l’intervention, le pied est généralement immobilisé dans une botte de marche ou un plâtre. Cette immobilisation vise à protéger l’arthrodèse pendant les premières phases de la cicatrisation osseuse. La durée de cette immobilisation stricte varie selon les protocoles, mais elle est typiquement de 2 à 4 semaines.

Pendant cette période, une décharge partielle du membre opéré est recommandée. Le patient est autorisé à marcher avec des béquilles ou un déambulateur, en mettant un poids minimal sur le pied opéré. Cette décharge partielle permet de stimuler légèrement la consolidation osseuse tout en protégeant le site chirurgical.

Reprise progressive de l’appui et kinésithérapie ciblée

Après la période d’immobilisation initiale, une reprise progressive de l’appui est initiée sous la supervision d’un kinésithérapeute. Cette phase est cruciale pour la réadaptation fonctionnelle du pied. Le protocole de rééducation inclut généralement :

- Des exercices de mobilisation des articulations adjacentes (cheville, articulations inter-phalangiennes)

- Un travail de renforcement musculaire ciblé, notamment des muscles intrinsèques du pied

- Des exercices de proprioception pour améliorer l’équilibre et la stabilité

- Une rééducation à la marche pour optimiser le schéma de marche post-arthrodèse

La progression de la rééducation doit être adaptée à chaque patient, en tenant compte de la vitesse de consolidation osseuse et de la tolérance individuelle. Une communication étroite entre le chirurgien, le kinésithérapeute et le patient est essentielle pour ajuster le protocole si nécessaire.

Délais moyens de consolidation osseuse radiologique

La consolidation osseuse après une arthrodèse MTP est un processus progressif qui nécessite un suivi radiologique régulier. Les délais moyens de consolidation varient, mais on observe généralement :

- À 6 semaines : début de formation du cal osseux visible radiologiquement

- À 3 mois : consolidation partielle avec fusion osseuse en cours

- À 6 mois : consolidation complète dans la majorité des cas

Il est important de noter que ces délais sont indicatifs et peuvent varier en fonction de nombreux facteurs, notamment l’âge du patient, son état de santé général, et la qualité de la technique chirurgicale. Des contrôles radiologiques réguliers sont indispensables pour suivre l’évolution de la consolidation et détecter précocement d’éventuelles complications comme un retard de consolidation ou une pseudarthrose.

Conséquences biomécaniques sur la marche

L’arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil entraîne des modifications significatives de la biomécanique du pied, qui se répercutent sur l’ensemble du schéma de marche. Comprendre ces changements est essentiel pour anticiper les adaptations nécessaires et optimiser la réadaptation fonctionnelle du patient.

Modification du schéma de déroulé du pas

La fusion de l’articulation MTP du gros orteil altère fondamentalement le mécanisme de déroulé du pas. Normalement, le gros orteil joue un rôle crucial dans la phase de propulsion de la marche, grâce à sa capacité de dorsiflexion. Après une arthrodèse, cette flexion est supprimée, ce qui oblige le patient à adapter son schéma de marche.

Typiquement, on observe une modification du centre de pression lors de la phase de propulsion. Au lieu de passer par le gros orteil, la force se déplace latéralement vers les autres métatarsiens. Cette adaptation peut entraîner une surcharge des têtes métatarsiennes latérales, potentiellement source de métatarsalgies.

Adaptation des muscles intrinsèques du pied

L’immobilisation de l’articulation MTP du gros orteil a des répercussions sur la fonction des muscles intrinsèques du pied. Les muscles courts fléchisseurs et extenseurs de l’hallux, en particulier, voient leur rôle modifié. On observe généralement :

- Une atrophie progressive des muscles intrinsèques de l’hallux

- Une réorganisation de l’activation musculaire lors de la marche

- Une possible hypertrophie compensatoire des muscles des autres orteils

Ces changements musculaires peuvent influencer la stabilité du pied et la répartition des pressions plantaires. Une rééducation ciblée visant à renforcer les muscles intrinsèques restants est essentielle pour optimiser la fonction du pied post-arthrodèse.

Impact sur les articulations adjacentes (IPP, lisfranc)

L’arthrodèse MTP du gros orteil peut avoir des répercussions sur les articulations voisines, notamment l’articulation interphalangienne proximale (IPP) de l’hallux et l’articulation de Lisfranc. On observe souvent :

Une hypermobilité compensatoire de l’articulation IPP de l’hallux, qui peut à terme entraîner une déformation en griffe ou une arthrose précoce. Une augmentation des contraintes sur l’articulation de Lisfranc, particulièrement lors de la phase de propulsion de la marche. Ces changements biomécaniques peuvent, à long terme, prédisposer à des pathologies secondaires. Un suivi régulier et une adaptation des orthèses plantaires sont souvent nécessaires pour prévenir ces complications.

L’arthrodèse MTP du gros orteil, bien que résolutive pour l’articulation traitée, initie une cascade d’adaptations biomécaniques qui nécessitent une surveillance et une prise en charge à long terme.

Complications potentielles et leur prise en charge

Bien que l’arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil soit une intervention généralement efficace, elle n’est pas exempte de risques. La connaissance et la gestion proactive des complications potentielles sont essentielles pour optimiser les résultats à long terme.

Pseudarthrose et retard de consolidation

La pseudarthrose, ou absence de fusion osseuse, est l’une des complications les plus redoutées après une arthrodèse MTP. Elle survient dans environ 5 à 10% des cas, avec une incidence plus élevée chez les patients fumeurs, diabétiques ou souffrant d’ostéoporose. Les signes cliniques incluent une douleur persistante au site de fusion et une instabilité de l’articulation.

La prise en charge d’une pseudarthrose implique généralement une révision chirurgicale. Celle-ci peut nécessiter :

- Un avivement des surfaces osseuses

- L’utilisation de greffons osseux pour stimuler la consolidation

- Une fixation plus robuste, souvent avec une plaque de compression

Le retard de consolidation, quant à lui, se caractérise par une fusion osseuse plus lente que prévu mais qui finit par se produire. Une surveillance radiologique rapprochée et une prolongation de la période de décharge partielle sont souvent suffisantes pour gérer cette situation.

Métatarsalgies de transfert et callosités plantaires

Les modifications biomécaniques induites par l’arthrodèse MTP peuvent entraîner une surcharge des têtes métatarsiennes adjacentes, provoquant des métatarsalgies de transfert. Ces douleurs sous les têtes métatarsiennes peuvent être accompagnées de la formation de callosités plantaires, témoignant d’une répartition anormale des pressions lors de la marche.

La prise en charge de ces complications inclut :

- L’adaptation des orthèses plantaires pour redistribuer les pressions

- Des séances de podologie pour le traitement des callosités

- Dans certains cas, des injections de corticostéroïdes pour soulager l’inflammation

Une rééducation ciblée visant à optimiser le schéma de marche peut également contribuer à réduire ces problèmes. Dans les cas réfractaires, une ostéotomie de décompression des métatarsiens adjacents peut être envisagée.

Raideur résiduelle de l’hallux et douleurs neuropathiques

Bien que l’arthrodèse vise à immobiliser l’articulation MTP, une raideur excessive de l’ensemble de l’hallux peut survenir, notamment au niveau de l’articulation interphalangienne. Cette raideur peut être source d’inconfort et limiter certaines activités comme la course ou le port de chaussures à talons hauts.

Les douleurs neuropathiques, résultant d’une lésion ou d’une irritation des nerfs sensitifs lors de l’intervention, peuvent également compliquer les suites opératoires. Ces douleurs se caractérisent par des sensations de brûlure, de picotements ou d’engourdissement.

La prise en charge de ces complications inclut :

- Une kinésithérapie intensive pour mobiliser l’articulation interphalangienne

- Des traitements médicamenteux spécifiques pour les douleurs neuropathiques (gabapentine, prégabaline)

- Dans certains cas, des techniques de neuromodulation pour soulager les douleurs persistantes

La gestion proactive des complications post-arthrodèse MTP est essentielle pour optimiser les résultats fonctionnels et la satisfaction du patient. Une approche multidisciplinaire, impliquant chirurgien, podologue et kinésithérapeute, est souvent nécessaire pour adresser efficacement ces défis.

En conclusion, l’arthrodèse métatarso-phalangienne du gros orteil est une intervention complexe qui nécessite une planification minutieuse, une technique chirurgicale précise et un suivi post-opératoire rigoureux. Bien que les complications existent, une prise en charge adaptée permet dans la majorité des cas d’obtenir un résultat satisfaisant, avec un soulagement durable de la douleur et une amélioration significative de la fonction du pied.